Lecturas de Patrimonio: la Cueva de los Casares

Por Antonio Herrera Casado

Publicado en Los Escritos de Herrera Casado el 30 de diciembre de 2022

no de los más señalados monumentos de nuestra provincia, está siempre en la oscuridad, no hay forma de ponerle bombillas: se trata de la Cueva de los Casares, un auténtico santuario del arte rupestre paleolítico. La Cueva de los Casares está siempre llena de misterios. Entre las cien figuras talladas en la roca de su oscuro vientre, hay animales y hombres, hay vida retratada desde hace miles y miles de años. Y aparte de ser crónica de su tiempo, y templo propiciatorio, es también, muy posiblemente, el lugar donde aparece dibujado el mito más antiguo generado por la mente humana: el de la entrada en el caos de la muerte.

La cueva es monumento nacional y merecedora de una atenta visita. Le proviene el nombre de un antiguo poblado árabe que hubo en la ladera sobre la que aparece la cueva, y que se coronaba con gran torre o atalaya vigilante del valle, de arquitectura singular, pues su planta es cuadrada y tiene la entrada a gran altura, orientada al sur, sobre el acantilado, con arco apuntado interior y dos pisos con bóveda, en saledizo que se comunicaban por una escalera hoy perdida.

Aunque ya hace ya casi 100 años que se conoce la Cueva de los Casares (1928) y casi 90 que fue declarada Monumento Nacional (1935) este elemento patrimonial localizado en Riba de Saelices, aún es desconocida para la mayor parte de los habitantes de Guadalajara. La Cueva de los Casares, en las orillas del río Linares, a 1.162 metros de altitud sobre el nivel del mar, en lo alto de un fuerte recuesto rocoso, es una de las joyas patrimoniales de nuestra tierra, no sólo de Guadalajara provincia, sino de Castilla-La Mancha, y aún de España entera. Quien fue guía oficial de la cueva, Emilio Moreno Foved, me contó hace tiempo que eran más los extranjeros que acudían a visitarla, que españoles.

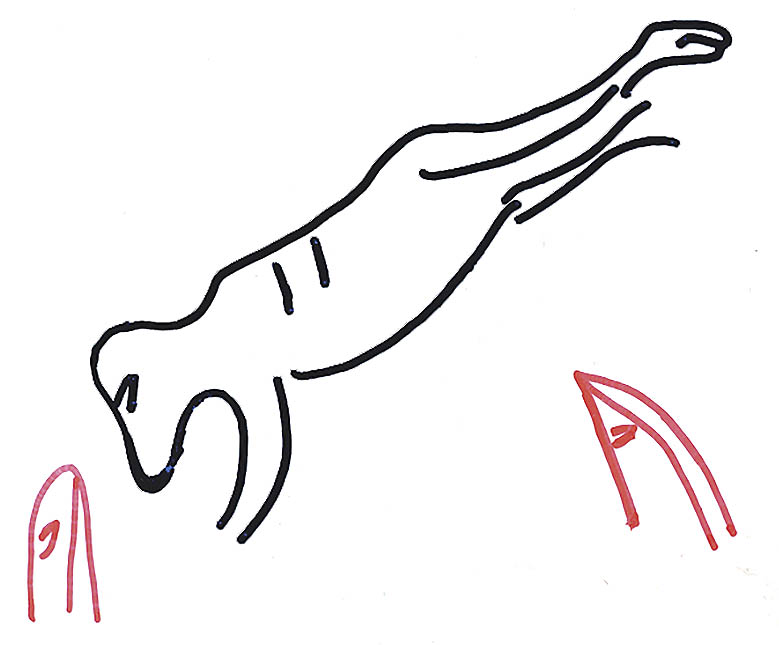

La Cueva de los Casares fue habitada por los hombres del Paleolítico Medio desde hace, al menos, 30.000 años. Los estudios de Antonio García Seror, a la espera de nuevas excavaciones y análisis más científicos con métodos que aún no se han puesto en marcha en este caso, hablan de “modernizarla” un tanto. Y podría acercarse esa fecha hasta los 10.000 años antes de Cristo. En esa época se calcula que hicieron sus grabados, en el discurso de ritos propiciatorios de victoria y fecundidad. A lo largo de los 264 metros de longitud/profundidad que tiene la Cueva de los Casares, se encuentran 168 grabados bien identificados y explicados, lo cual pone a Casares en la primera línea de las cuevas con contenido de arte paleolítico de todo el mundo. Aunque las de Peche y Atapuerca ofrecen también buen número de grabados, y otras muchas han ido apareciendo en los últimos decenios por la Península, ninguna iguala en cantidad, calidad y diversidad de temas a la de Riba de Saelices. Se encuentran en ella 9 escenas completas, 72 figuras aisladas, y 40 signos o trazos sueltos. Son 96 figuras claras de animales y 20 antropomorfos indiscutibles los que allí están tallados. De ellos son seguros 25 caballos, 17 ciervos, 1 reno, 6 uros o grandes toros, 8 cabras, 1 bisonte, 2 felinos, 1 rinoceronte lanudo, 1 mamut y un disfraz de mamut, 1 glotón, 1 comadreja, 1 nutria, 2 liebres, 1 ave, 1 serpiente y 21 peces. Entre los antropomorfos, surgen humanos en muy diversas actitudes: desde grupos tirándose al agua, hasta parejas en cópula, danzas rituales, enmascarados y una Venus o mujer de anchas caderas y enorme vientre, que entronca con el canon habitual paleolítico del matriarcado voluminoso. Además, múltiples signos entre los que abundan las mandorlas rayadas de vulvas, como símbolos de la reproducción y la sexualidad.

Fueron don Juan Cabré Aguiló y su hija Encarnación quienes, tras el descubrimiento de la Cueva por el maestro de la Riba, Rufo Martínez, y por el cronista provincial, Francisco Layna, se pusieron de inmediato a realizar el estudio de los grabados, mediante calcos, publicando en revistas de arte y arqueología sus hallazgos, que fueron progresivamente aplaudidos por el mundo científico. Beltrán y Barandiarán, de la Universidad de Zaragoza, años más tarde completaron el estudio con análisis estratigráficos, puramente arqueológicos de superficie. Y otros especialistas han ido a buscar, a medir, a interpretar. Hace 20 años, un núcleo de 25 personas que conformaban la Agrupación de Amigos de la Cueva de los Casares, y tras otro periodo de estudios, fotografías e investigaciones, llegaron a presentar el fruto de su dedicación en un libro fascinante (Aache, 2003).

Un zoológico paleolítico

En la larga galería de los Casares, sorprenden las imágenes grabadas de animales desaparecidos hace miles de años. Es cierto que allí se ven, clarísimos, los grandes mamuts del Paleolítico, que sin duda poblaban estas tierras frías del Ducado, y los uros gigantescos, sin olvidar el rinoceronte peludo (rinocherus tichorinus) que habitó por toda la Península Ibérica hasta finales del Solutrense, en los inicios de la última glaciación. Los más abundantes son los caballos, de los que se ven manadas, ejemplares sueltos, cabezas estilizadas y otras minuciosamente talladas, como retratos casi. Hay un glotón, animal perteneciente a la familia de los mustélidos, propio de los climas muy fríos. Su talla dataría de los finales momentos del Solutrense. El resto, como renos gigantes, una leona, liebres, cabras, un bisonte… eran animales a los que tenían que enfrentarse, en lucha y caza, los hombres que habitaban la Cueva de los Casares. En un clima realmente hostil, y con unas condiciones primitivas.

El mito de la zambullida en el caos

Muchos autores, desde remotos tiempos, han explicado la muerte del hombre como la entrada en un espacio caótico, húmedo, en el que los pájaros corren por debajo del agua, y los peces vuelan por el aire. Ese desorden, al que entra el hombre cuando muere, no es otro que el acabamiento de la vida. Los antiguos egipcios decían que la muerte era el cruce del gran río Nilo. En la orilla derecha vivían, en grandes palacios y ciudades, y en la orilla izquierda se enterraban, bajo inmensas montañas de pálidas rocas. El tránsito se hacía sobre el agua, en una barca. Y otro mitos, al parecer más modernos, decían que la muerte era una zambullida en el agua: el hombre desnudo, se lanza desde una roca hacia la masa de agua, que le espera, cuajada de peces, aves y animales. Así lo vemos en unas pinturas murales griegas de Paestum, en la Magna Grecia itálica, y en otras de origen etrusco, de Tarquinia.

Pues bien, esa misma imagen, aparece tallada en la pared de la Cueva de los Casares, en el seno A, y cuenta con una antigüedad mucho mayor: 10.000 años al menos, quizás más, quizás 30.000. Podría ser. Lo que es seguro, es que se trata de la representación más remota de ese mito. Y ello nos lleva al corazón mismo del secreto de la Cueva: ¿Quiénes grabaron aquellas señales, aquellos perfiles, aquellas escenas? Primitivos cromañones que solo cazaban, comían y se reproducían? ¿O seres que tenían ya creado un complejo código de imágenes, de símbolos, de metáforas, y de teorías acerca de su existencia?

Esta es la teoría que desgrana Antonio García Seror en su libro “Ensayos sobre el Hombre” que con el subtítulo de “Arqueología, Antropología y Religión” editó AACHE en 2003, y en él ofrece, además de estudios curiosos sobre el Ejército Romano, la mujer en Mesopotamia, y visiones sobre el antisemitismo, San Pablo y San Agustín, una información muy amplia, y unas reflexiones muy novedosas, sobre la datación de la Cueva de los Casares, la composición de la sociedad que la habitaba, y el sentido último de sus grabados.

La UCLM y la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades colaborarán en los ámbitos docente e investigador

Por Gabinete de Comunicación UCLM

Publicado en la página web de la UCLM el 22 de diciembre de 2022

El Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde López-Brea; y el Presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla- La Mancha, Luis Arroyo Zapatero, han suscrito hoy un convenio marco de colaboración por el que ambas instituciones acuerdan el desarrollo conjunto de actividades docentes, científicas y culturales.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla- La Mancha colaborarán en materia docente e investigadora en virtud del convenio marco de colaboración suscrito en el Rectorado entre el rector de la institución académica, José Julián Garde López-Brea; y el presidente de la organización, Luis Arroyo Zapatero.

Al amparo de este acuerdo, la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla- La Mancha y sus secciones podrán realizar actividades docentes, científicas y culturales en los espacios de la Universidad en las mismas condiciones que los propios centros e institutos y de acuerdo a la normativa vigente de reconocimiento de créditos.

Asimismo, los miembros de la organización podrán ser considerados miembros de los equipos de investigación de la UCLM a los efectos de las convocatorias propias o regionales, autorizados por el Vicerrectorado correspondiente; y tendrán acceso a los equipos, medios instrumentales, servicios telemáticos y bibliotecas de la UCLM para el desarrollo de sus actividades conjuntas.

Para el desarrollo de las actividades académicas, investigadoras y culturales, la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla- La Mancha podrá hacer uso de los medios materiales, servicios informáticos y personal de administración y servicios de la UCLM.

Igualmente, el convenio contempla la colaboración de la UCLM y de la Academia en la tarea editorial mediante acuerdos concretos, como ha sido el caso del libro de Antonio Rodríguez Huéscar, con ocasión de la constitución de la Junta de Fundadores de la Academia por parte del servicio de publicaciones de la institución académica.

El convenio suscrito no comporta financiación económica y tendrá una validez de cuatro años, con opción a ser prorrogado. Para su seguimiento se constituirá una comisión mixta encargada de programar el desarrollo de las distintas actuaciones.

Intervención de José Juan Ruiz en el acto de presentación de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla La Mancha

Intervención de José Juan Ruiz el 30 de noviembre de 2022

Presidente, Real Instituto Elcano

Es un enorme placer estar en este acto de presentación de la Academia de las Ciencias de Castilla La Mancha.

Y es un gran honor el haber sido distinguido como conferenciante de este acto inaugural.

Agradezco a Luis Arroyo, con el que me une una profunda amistad desde los tiempos heroicos de su rectorado en la Universidad que se vio acrecentada cuando acepté ser primero parte y luego Presidente del Consejo Económico Social de nuestra institución de educación superior, su invitación a ser miembro de la Academia y poder dirigirme a todos vosotros.

También agradezco a Jose Maria Barreda que haya accedido de nuevo a presentarme tras haber sido mi abogado defensor en el Juicio que este verano se celebró en Argamasilla de Alba en mi investidura como Académico Honorario.

Pero aún más le agradezco haber sido impulsor junto a Clementina, su esposa, y otros muchos manchegos de nuestra Universidad. La UCLM que hoy nos acoge y sin la que buena parte de nuestros sentimientos identitarios – como el Presidente Barreda ha explicado en su reciente libro Historia vivida, Historia construida – no existirían. Es hermoso hacer historia creando bienes públicos. Una Universidad que articula una región.

Por supuesto, agradezco la presencia de las autoridades, profesores y alumnos que nos acompañan, la presencia de los colegas académicos y la de todos uds. a este acto.

Luis me ha pedido que trate de exponerles qué pasa en el mundo. Dónde estamos.

La respuesta inmediata es que estamos en Ciudad Real y que felizmente estamos entre amigos.

No solo entre amigos; sino entre amigos informados, es decir, gente que como Uds. lee, sigue los datos, está atenta a los medios y a las redes, incluso que escribe artículos para revistas especializadas.

Ser amigos informados es, en estos momentos, sinónimo de estar desasosegado, preocupado.

Cuando empecé a preparar esta presentación me acordé de lo que se dice en Latinoamérica: “estábamos bien y ahora estamos mal; pero antes estábamos bien porque mentíamos, y ahora estamos mal pero decimos las verdad”.

Es una descripción insuperable de la situación global. Partiendo de ella, voy a tratar de comentar brevemente seis grandes temas con un doble objetivo… (LEER INTERVENCIÓN COMPLETA)

Damnatio memoriae

Por Miguel Ángel Collado Yurrita

Publicado en La Tribuna de Toledo el 12 de diciembre de 2022

Hace unos días, con motivo de un viaje a Bolonia, volví a contemplar una extraordinaria obra: II Compianto sul Cristo morto de Niccolò dell’Arca. En el texto explicativo instalado junto al conjunto está escrito: «¿Y Nicodemo? Esta figura está presente en todos los Lamentos, en éste falta. La tradición dice que la estatua – que tenía el rostro de Juan II Bentivoglio, señor de la ciudad- una vez conquistada Bolonia e incorporada a los Estados Pontificios por el papa Julio II, después de 1506, fue hecha abatir, como tantas otras, para borrar la memoria de los Señores precedentes».

Se suele decir que es a finales del siglo XVII cuando se acuña la expresión damnatio memoriae, en la obra de Schreiter y Gerlach, para referirse a las actuaciones ejecutadas en Roma por el poder imperante con la finalidad de cancelar el recuerdo de gobernantes anteriores aunque ya Papiniano, el jurisconsulto más autorizado según la Ley de Citas de 426, había recogido la expresión memoriam damnatam. En realidad, esta es una práctica mucho más antigua, tanto como la propia humanidad y de la que podemos hallar ejemplos en todas las épocas y civilizaciones. La condena al olvido se ha ejecutado históricamente a través de diversos comportamientos públicos o discretos, totales o selectivos, refinados o toscos, dependiendo de las circunstancias y del ejecutor. Por ello, ha recibido también otros nombres a lo largo de la historia; en su novela 1984 Orwell utiliza un eufemismo, la vaporización, como variante de la damnatio memoriae romana adaptada a las facilidades tecnológicas de mediados del siglo XX.

Estos procesos dirigidos a suprimir el recuerdo de un antecesor, en ocasiones, se pretendían justificar por razón del comportamiento indigno de la persona cancelada pero en muchas otros casos simplemente han respondido a motivos inconfesables de forma que el responsable del proceso de erradicación de la memoria negaba que hubiera puesto en marcha una estrategia de silencio y olvido, de invisibilidad del afectado. A veces, lo que realmente se persigue más que olvidar el pasado es desacreditarlo. Sin embargo, promover la cancelación puede ser contraproducente en ciertos casos porque con ello también se genera simultáneamente el deterioro de la legitimación de quien pretende anonimizar al anterior, en especial cuando quien pretender borrar la huella de otro ha sido colaborador y beneficiario de las decisiones que había adoptado el damnificado.

El estudio de tantos ejemplos como ha habido y hay de actuaciones que se pueden incluir en la expresión genérica de damnatio memoriae permite diferenciar dos tipos de sujetos que quieren sancionar el recuerdo del antecesor: quienes lo llevan a cabo de forma abierta y quienes lo realizan disimuladamente, vergonzantemente. Esta decisión consciente de borrar todo rastro de aquel a quien por una u otra razón se considera adversario se suele aplicar también, y en ocasiones aún con mayor intensidad, a los más cercanos a aquel al que se quiere anonimizar escondiendo el acto punitivo bajo fórmulas como ‘no procede invitarle’, ‘mejor no nombrarle’ y llegando a la confiscación no de bienes propios de esos colaboradores próximos sino, en consonancia con los tiempos actuales, de proyectos o programas que legítimamente habían obtenido por sus capacidades.

La historia ha puesto de manifiesto la imposibilidad de eliminar un período o etapa de la historia de cualquier sociedad o grupo. Hoy sigue vigente lo que, como recuerda Straehle, escribió Tácito, «La posteridad restituye a cada cual el honor que le es debido… Cosa que ofrece harto gran materia de risa pues es grande la ignorancia de los que con la potencia presente piensan que han de poder borrar la memoria de las cosas en los tiempos venideros».

Recordando a Sagrario Torres en su centenario

Por Pedro A. González Moreno

Publicado en el diario Lanza el 13 de diciembre de 2022

Tenemos una infinita capacidad de olvido, pero esa falta de memoria aún es mayor cuando de los poetas se trata. O dicho más groseramente, cada cual va a lo suyo y nadie se acuerda de nadie. En el capítulo titulado “Poetas de la tierra que se fueron”, del libro Más allá de la llanura (2009), dejé escrito casi premonitoriamente: “Como si no se tratase de una ley natural, sino de una virulenta pandemia lírica, nos han ido dejando los poetas en una larga procesión de muertos que dejaron escrita mucha luz a su paso por la vida. Algunos se marcharon con el halo luminoso y el laurel que ciñe las sienes de los elegidos; pero otros se marcharon casi de puntillas…”

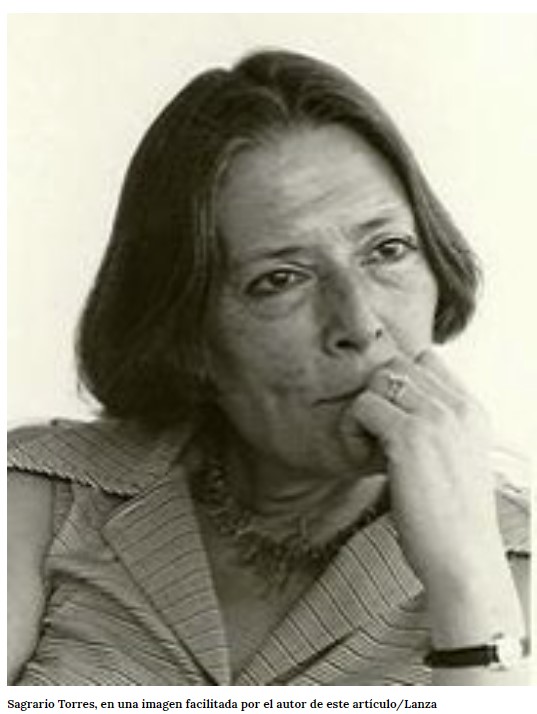

No fue este último el caso de Sagrario Torres, “aquella Sagrario Torres que siempre tenía un verso dormido entre los labios –dije de ella en ese mismo libro-, y siempre iba dejando un intenso y ambiguo perfume como de novia y madre”. La poeta manchega, nacida en Valdepeñas (1922-2006), mantuvo siempre un fuerte vínculo y un apasionado interés por su tierra, y en su libro Poemas de la Diana (1993), contra el proyecto de instalación de un campo de tiro en Anchuras, lo puso de manifiesto.

Ahora, cuando está a punto de finalizar este año, comprobamos que nuestra capacidad de olvido continúa siendo imperdonable, porque este era el año en el que se cumplía el centenario del nacimiento de Sagrario Torres, un centenario que, incomprensiblemente, ha pasado desapercibido no sólo en Castilla La Mancha, sino incluso en el pueblo natal de la autora. Sin embargo, es justo decir que Valdepeñas nunca ha echado en olvido a su poeta, pues acogió su amplio legado en el Archivo Histórico Municipal, la nombró hija predilecta en 1985 y ese mismo año le dio su nombre a un parque.

“La voz solitaria de Sagrario Torres”

En el artículo “Mapa Literario de la provincia de Ciudad Real” (publicado en el número 6 de la revista El invisible anillo), le dediqué un amplio apartado que titulé “La voz solitaria de Sagrario Torres”, y del que extraigo ahora, a modo de recuerdo y homenaje, unos cuantos párrafos: “Desde Juan Alcaide, la poesía de Ciudad Real parece estar marcada por esa extraña condición de los poetas solitarios. Excepción hecha de unos cuantos nombres (Ángel Crespo, Eladio Cabañero, Félix Grande, Antonio Fernández Molina o José Corredor-Matheos) que de un modo u otro han encontrado aclimatación en el volátil mapa de las generaciones oficiales, la gran mayoría de los poetas de la provincia se encuentran, por su edad, por las características de su obra o por otras circunstancias, en una situación difícil de encasillar.

Caso significativo y singular entre ellos es el caso de Sagrario Torres, que publica muy tardíamente su primer libro, Catorce bocas me alimentan (1968), cuando ha cumplido ya los 45 años. Tal vez por ello su voz, peculiar y solitaria, ha permanecido siempre al margen de los encasillamientos generacionales.

Una voz sobria y transparente

Un tanto a contracorriente, pero dueña de un espacio poético propio, la de Sagrario Torres es una voz sobria y transparente, que nos habla de lo humilde y de lo cotidiano, ya sea a través de la evocación autobiográfica (Los ojos nunca crecen), o ya a través de la preocupación solidaria y crítica ante las injusticias sociales (Hormigón translúcido).

Cincelada con el molde métrico del soneto (Catorce bocas me alimentan), o con el verso libre, la suya es una voz limpia y compasiva, lo mismo cuando se enfrenta a temas trascendentes como la muerte y el paso del tiempo (Esta espina dorsal estremecida) o cuando confiesa su más inquebrantable vocación religiosa (Carta a Dios). Una estética de la sencillez y de la sobriedad que es, más que una cuestión de estilo, una manera de ver el mundo, una forma de ser y de creer en lo más altos y nobles ideales: esos ideales que cristalizarían en su libro Íntima a Quijote.”

La última antología de su obra, Estremecido verso, realizada por José María Balcells, fue publicada por la BAM en el 2006, poco después de su fallecimiento. Desde entonces ha ido cayendo poco a poco el silencio sobre ella y, durante este año de su centenario, se ha perdido una buena ocasión para llevar a cabo algún que otro proyecto pendiente todavía: por ejemplo, el de la edición de su obra poética completa.

Como escribí, en el libro arriba citado, a propósito de los poetas que ya se marcharon, “no deberíamos dejar que se enfríe la memoria de nuestros poetas, porque esa memoria, la de su escritura, contiene siempre algo de nosotros mismos y su voz es un patrimonio que nos pertenece y al que también pertenecemos.

Ni placas, ni medallas…»

No son placas, medallas ni estatuas lo que la memoria de nuestros poetas necesita… Tengamos al menos con ellos la misericordia de amarlos en sus libros, de hacerles ese íntimo y último homenaje de leerlos”.

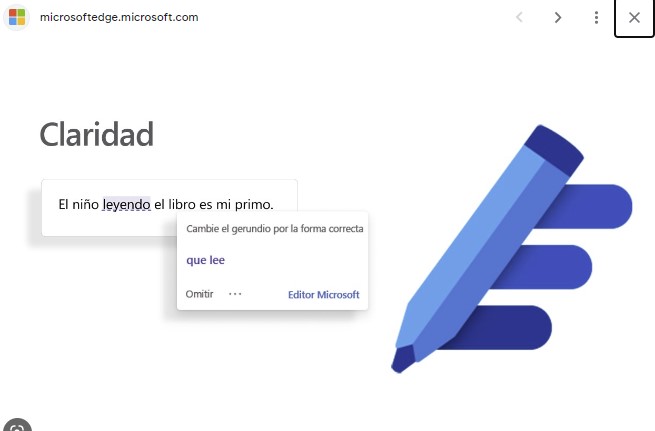

Corrector ortográfico

Por Juan Ignacio de Mesa

Publicado en La Tribuna de Toledo el 28 de noviembre de 2022

Escribir con un procesador de textos tiene enormes ventajas. Te señala los posibles errores cometidos al escribir, dado que casi todos los procesadores tienen un corrector ortográfico. Yo escribo con el Word de Microsoft. Tildes, comas, resalte de frases, palabras…. Según vas utilizando el procesador, más cómodo te encuentras y eso tiene el peligro de que te relajes y dejes todo en manos del corrector. Y así nos va.

En la última semana he metido la pata en tres escritos, que yo me haya dado cuenta. La confianza, puede ser la perdición que te haga caer, una y otra vez en el error. Y no digamos si se te ocurre recurrir al dictado para que sea Word quien escriba por ti. Hagan ustedes la prueba, digan al micrófono de su ordenador ‘ahí hay un hombre que dice ay’. Si no han actualizado el software del programa, este puede hacerles cualquier jugarreta que les haga quedar como analfabetos funcionales. Pero lo peor es lo que nos pasa cuando queremos tratar de un asunto de los que no encajan en lo políticamente correcto. Si te separas de la versión ‘oficial’ puedes ser condenado a galeras.

Los de mi generación vivimos una juventud sometida a la censura previa. A tal extremo, que, para poder comprar la revista Triunfo, o Cuadernos para el Diálogo, un grupo de toledanos constituimos una sociedad ‘Fomento Cultural, S.A.’ (FOCUSA) para poder abrir una librería que distribuyera en Toledo dichas revistas, así como libros que no venían por los canales normales de distribución. Hoy, ya no hay censura previa, hay libertad de expresión absoluta, pero es únicamente a efectos formales.

En paralelo con el ‘corrector ortográfico’ de los procesadores de texto, se está imponiendo una autocensura mucho más peligrosa que la antigua ‘censura previa’. Me asusta ver como se impone lo ‘políticamente correcto’. Ahora se condena al ostracismo al que disiente de la línea oficial.

La Ciencia y las Artes han avanzado por la fuerza de aquellos que han abierto líneas nuevas de investigación. Deberíamos recordar los casos de Servet o de Galileo. A Servet le quemó Calvino, Galileo salió mejor librado retractándose de su teoría mientras murmuraba su «y sin embargo se mueve». Hoy hay muchos calvinos y savonarolas que detentan asientos de poder. Me temo que los nuevos correctores ortográficos eliminarán lo ‘políticamente incorrecto’.

PRODUCCIÓN DE MONEDA FALSA EN EL CASTILLO DE ALARCOS EN EL SIGLO XIV

Por Manuel Mozo Monroy y Antonio de Juan García

Publicado en AL-KITĀB, Juan Zozaya Stabel-Hansen, Páginas 233-240

«Algunos omnes de fuera de nuestro sennorio fazen,

auian traydo et traen de cada dia mucha moneda

falsa de coronados et de nouenes a la nuestra tierra

et al nuestro sennorio et que enplean et derraman

conprando con ellas las mercadorias et las cosas

de la nuestra tierra”

Ordenamiento de Alcalá de Alfonso XI (1348)

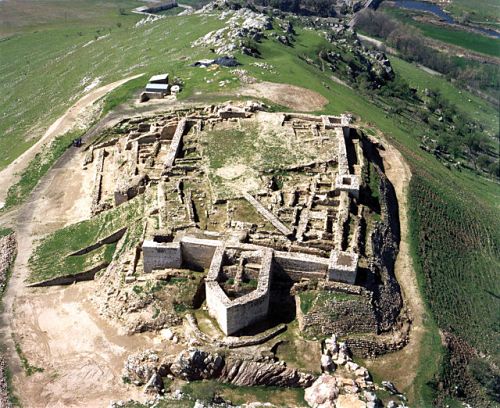

RESUMEN: En este trabajo se va a presentar el hallazgo de una evidencia sobre la producción de moneda en el castillo de Alarcos. Durante las actuaciones de la campaña 2006 en el yacimiento de Alarcos, dentro del recinto de su castillo, aparecieron distintas monedas de un periodo cronológico muy determinado (siglo XIV) junto a diversos materiales, que tras su atento examen sugieren la posibilidad de una labra monetaria en el mismo castillo.

Palabras Clave: Alarcos. Alfonso XI. Moneda medieval. Numismática. Proceso de fabricación de moneda.

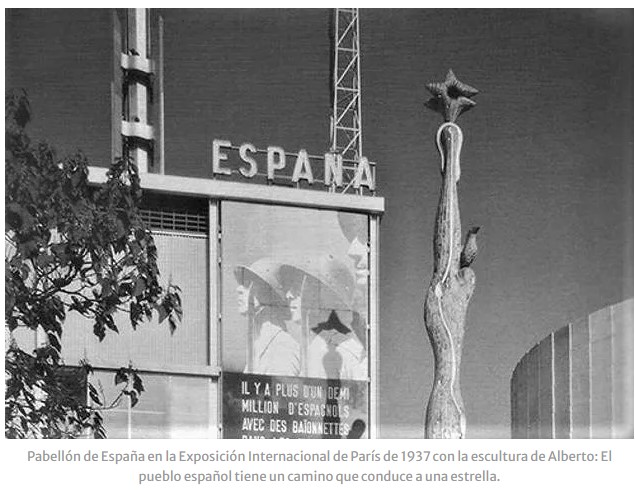

EL EXILIO DE ALBERTO SÁNCHEZ

Por Jesús Fuentes Lázaro

Publicado en https://hombredepalo.com/ el 5 de diciembre de 2022

No ha tenido suerte hasta ahora el escultor más importante de Toledo, Alberto Sánchez. Su vida fue marcada por los exilios. Tres físicos, que sepamos, y varios otros mentales, que ignoramos. El primer exilio, interior, se produjo en su juventud. El segundo, exterior, cuando se vio obligado a abandonar España para vivir en un país tan diferente al suyo como Rusia. El tercero, ya él no lo vivió. En un día sin fecha, de un mes cualquiera, de un año indiferente la parte de su obra cedida a la ciudad se almacenaba en la que fuera biblioteca antigua en compañía del polvo y los fantasmas. Amontonadas y abandonadas estuvieron durante años hasta que el empecinamiento de Juan Sánchez consiguió un trato menos duro para las obras allí soltadas. El Museo de Arte Contemporáneo de Toledo se cerraba sin explicación ni motivos aparentes. Sus esculturas y dibujos, tan innovadores, eran condenados a purgar su modernidad en un lugar improvisado junto con las obras que otros creadores de la España cercana habían proporcionado para el mencionado museo como acompañamiento a la trayectoria artística de Alberto Sánchez.

El primer exilio fue el resultado del hambre y la miseria de una época, en una ciudad de provincias, en los años iniciales del siglo XX. Sus padres emigraban a Madrid en busca de un trabajo más digno. Ya entonces se empezaba a vaciar la España que ahora algunos hablan de rellenar de forma simplista. Alberto resistió en Toledo, su territorio espiritual e inspirador, hasta que se convenció de que en la ciudad en la que había nacido y crecido carecía de presente y de futuro. Una suerte, porque así pudo aprender a leer y escribir, gracias a los esfuerzos de un mancebo de farmacia. Accedía tarde a las letras y tal vez eso lastró la teorización verbal de su obra. Construía o pintaba en función de los impulsos de la materia con quien mantenía una relación de simbiosis orgánica. En este exilio Alberto Sánchez descubriría el potencial creativo que traía de origen Alberto Sánchez.

El segundo exilio resultó catastrófico. Una guerra civil, cuando empezaba a organizar su vida familiar, profesional, y creativa lo empujó hasta Rusia. Si cualquier exilio es un desgarro, este supuso para Alberto su gran desgarro. La división irreconciliable entre su ideología y su trayectoria artística. El abandono de las raíces, la cultura y el idioma, para comenzar de nuevo en un lugar desconocido y, en ocasiones, hostil, no acabó con su optimismo vital, pero lo hizo más retraído. Siempre agradeció intensamente a este país su acogida, a pesar de momentos de incertidumbres y desencantos, pero con la misma intensidad se aferró, para sobrevivir, a la nostalgia de los territorios de Toledo, Vallecas o la Sagra. Buscó en Rusia los paisajes que más se asemejaban a las llanuras de tierras rojas y soles inmisericordes de su vida. Su gran añoranza fue Toledo, donde quería volver para retomar los sueños, forjados en su infancia de hambre y primera juventud, mientras repartía pan por barrios semiderruidos y cigarrales remotos. No fue posible. La muerte lo atrapó antes. Su familia se mostró generosa con la ciudad de sus ensueños, donando una importante obra, a pesar de los requiebros financieros de Madrid.

El último exilio, el de su obra en Toledo, resultó el más mezquino por el desprecio y la ignorancia de su significado en la pintura española. Al cerrar el Museo de Arte Contemporáneo, instalado en la llamada Casa de las Cadenas, esculturas y dibujos fueron enterrados en el edificio abandonado de la primera biblioteca, situada en el paseo del Miradero. Si los sueños perviven seguro que muchos de los originados con las lecturas de libros en individuos anónimos debieron dialogar con las obras abandonadas de Alberto Sánchez y aliviar la espera de tiempos mejores.

Ahora parece que los exilios de Alberto Sánchez se acercan a un final cercano. La Consejería de Educación y Cultura, a través de la Fundación CORPO, de Castilla-la Mancha, prepara un nuevo espacio en el edificio de Santa Fe donde poder contemplar las obras singulares de Alberto Sánchez. ¡Tuvo mala suerte el escultor toledano Alberto Sánchez!

Cuando el Tajo importaba

Por Juan Ignacio de Mesa

Publicado en La Tribuna de Toledo el 5 de diciembre de 2022

El pasado martes se presentó, en la sede de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Histórica de Toledo (Rabacht), el libro de Jesús Carrobles ‘Cuando el Tajo importaba’, un canto a los toledanos y lisboetas que idealizaron las aguas del río que les había hecho nacer. Aguas cristalinas que aportaban paisaje, comida y recreo a lo largo de su cauce. Jesús Carrobles hace un gran trabajo de investigación que le permite aportar textos que cantan lo que el Tajo (o Tejo para los portugueses) significaba. Mi consejo es que se hagan con el libro y lean los textos que en el mismo se reproducen. Este libro sirve para denunciar la dejadez y abandono que los descendientes de aquellos que lo ensalzaron han permitido que se haga habitual desde hace décadas.

Podemos seguir discutiendo sobre quién y por qué permite que las aguas del río sean una cloaca a cielo abierto, o por qué prevalece el Trasvase de aguas de cabecera a otras cuencas. Lo cierto es que el río Tajo está muerto, que son más las aguas residuales que a través del Jarama llegan a su cauce, que las que vienen de su cabecera.

Al Tajo se le expolia para regar el sudeste de la Península, para regenerar las Lagunas de Ruidera, para abastecer zonas de la provincia de Cuenca a través de la tubería manchega, etc. Las denuncias que se formularon por vía judicial han permitido que el Tribunal Supremo dicte sentencias que obligan a incrementar los caudales mínimos que el Tajo debe tener. Caudales que no serán una solución definitiva para ‘resucitar’ el río y que, además llegarán dentro de varios años.

Mientras tanto, nadie se atreve a tomar medidas. El peso de los votos de las zonas beneficiadas por el Trasvase es mayor que el de las zonas perjudicadas. La batalla entre las regiones que reciben agua y la que la aporta, es una realidad.

Debatir el problema del como y cuanto se riega, parece un imposible. Hace años, viendo los riegos de la zona Israelí del Mar Muerto, un buen amigo me decía que la gran batalla se dará por el agua. Creo que nos vamos acercando a ese punto. Mientras tanto yo solo pido que seamos conscientes del problema y que el Tajo nos vuelva a importar a todos.