Publicado en Hipérbole intersecciones creativas en septiembre de 2021

Por José Rivero Serrano

El sábado pasado, 11 de septiembre, recibí –estando yo en Alicante, en la Plaza de los Luceros, camino del hotel, tras un viaje familiar entre Guadalest y Benimantell– entre las 18,18 y las 18,35 horas varias llamadas de Antonio Martínez Sarrión (Albacete 1939-Madrid 2021), la primera perdida y la segunda de ellas, en respuesta a la llamada intermedia mía, para comentarme el plante del Congreso, un tanto fantasmal, celebrado a principios de septiembre en Astorga, sobre los 50 años de la publicación de Nueve novísimos, la celebrada y celebérrima antología de José María Castellet. Un congreso celebrado desde la astorgana Fundación Panero –padre del más pequeño de los antologizados por Castellet, Leopoldo María Panero en el libro referido–, con la colaboración de la Universidad de León y con la coordinación de Guillermo Carnero –otro de los incluidos en la antología–.

Un congreso leonés que se había demorado desde el año pasado, por razones sanitarias, y que había producido un extraño vacío sobre la persona y el poeta Martínez Sarrión; extraño vacío que AMS no acababa de comprender en estos tiempos de desaires y destemplanzas. Y por ello sus indicaciones en la llamada alicantina, “infórmate en la red sobre los procesos del congreso, y luego hablamos y comentamos”. Ya traslucía alguna incomodidad por el hecho de no haber contado con uno de los supervivientes del grupo poético, ni siquiera un ofrecimiento de comparecencia a distancia. Un desaire, una limitación o una impertinencia leonesa. Todo ello cuando nosotros en Hypérbole, con menos medios y subvenciones públicas, habíamos dedicado en estas páginas hasta tres textos a lo largo de 2020, referidos a la efeméride de la antología más importante del final del pasado siglo. Junto a otra pieza celebrativa del 80 aniversario de su nacimiento: ‘AMS: Maestro y moderno’, ya en 2019. Evidentemente, producidos desde el afecto y la amistad profesada hacia AMS.

La segunda parte de la conversación sobre lo que yo ya llamo ‘astorgada’–cual mantecada que quedará varada en el tiempo– no ha llegado a producirse; en la medida en que esta mañana del 14 de septiembre, a las 10,56 recibía una llamada de Graciela Paoletti –la mujer y compañera de AMS– para darme la pésima noticia de su fallecimiento. Incomprensible, desde la perspectiva de la última conversación del sábado pasado, donde Antonio no tradujo nuevas dolencias a las que venía sosteniendo en los últimos años. Años de pesares y, por lo visto, de desaires.

Habíamos hablado a mediados de julio –yo en Zahara de los Atunes, Antonio en Altea– para comentarme el agradecimiento por el texto de la serie que sobre ciertas pinturas habíamos empezado a publicar en Hypérbole. Texto a propósito de la Isla de los muertos, que denominé Variaciones sobre el último viaje. Que no dejaba de ser un homenaje al pintor suizo Böcklin, como al poemario de AMS nutriente y expelido desde el cuadro y que daría lugar a su pieza Cantil (1994). Días antes de la publicación y antes de los exilios vacacionales, habíamos coincidido –así se hacía constar en el postscriptum del texto Variaciones sobre el último viaje – en la Residencia de Estudiantes, el 18 de junio. En un homenaje, consistente en una dramatización del poema, por parte de la actriz Alicia Sánchez. Después en su casa –tras el homenaje de la Residencia–, Antonio, Graciela, Carmen y yo contemplamos la joya que Antonio quiso que viéramos –como otro tributo de adioses–. Un cortometraje de 1970, de Vicente Molina Foix (VMF) –otro antologizado en Nueve novismos–, corto documental realizado para Televisión española, con el título Siete presentaciones, donde podíamos ver a hornadas poéticas en ejercicio –Grande, Claudio Rodríguez, AMS, VMF, Brines y Bousoño y además la propina de la entrevista a Vicente Aleixandre, por parte de AMS, VMF y Félix de Azúa. Y todo ello, texto, homenaje sobre CAntil y cortometraje se encadenan hoy como una suerte de despedida intuida. Igual que la conversación del 11 de septiembre –una fecha nítida para el recuerdo.

****

Como homenaje recuperado, traigo a estos presentimientos finales, otro texto del homenaje que se debería haber producido y leído en 2014 en la Biblioteca del Alcázar de Toledo y que cuenta con algunas notas sobre la escritura y su elaboración en AMS. Texto con claves formativas incluidas en la rememoración de la infancia. Texto inédito salvo una plaquette de tirada reducida, entregada al homenajeado AMS y a los autores intervinientes en el homenaje.

Lugares y emblemas. Sobre ‘Infancia y corrupciones’

“Michael Taylor en su trabajo ‘La mentira de Vermeer’ plantea una disyuntiva cierta y verdadera, sobre los actos creativos. Y escribo a conciencia lo de ‘cierto’ y lo de ‘verdadero’. Porque sé y me parece, que no siempre lo verdadero es lo cierto; y otras muchas veces, lo cierto puede ser una falsedad de dimensiones significativas e importantes. Aunque al fin y a la postre, si fuera cierto lo afirmado por Andrés Trapiello, de que “todas las palabras acaban siendo verdaderas, incluso en sus pobres e interesadas mentiras”, no cabría formular separaciones entre lo uno y lo otro, entre lo ‘cierto’ y lo ‘verdadero’. Porque la destilación del tiempo y su elaboración creativa y estilizada, acabará produciendo esa extraña amalgama entre lo ‘cierto’ y lo ‘verdadero’.

Si el creador utiliza el arte para transformar la realidad según el dictado de su propia conciencia y aún de su propia memoria, podríamos decir que toda creación artística, del tipo que fuere, y toque lo que resulte y convenga, sugiere dos preguntas superpuestas y encadenadas. ¿Cuál es la conciencia que mueve y empuja al acto creativo?: ¿dar cuenta de un tiempo vencido? o ¿proyectar luz sobre uno mismo y sobre otros; sobre la quietud y sobre la andadura misma? Cuestiones estas amalgamadas, de lo propio y de lo ajeno, de la pertenencia y de lo prestado, de lo móvil y de lo estático, que se instalan y se emparentan con otros asuntos de cierta consistencia gravitatoria, sobre la espacialidad misma y sus misterios, como veremos más adelante. Pero además de ese carácter geográfico, topológico, o si se quiere espacial, de la creación, andan en ella enredados asuntos y cuestiones que pleitean con el tiempo y sus guedejas.

Conciencia creativa, la del artista que trabaja, casi siempre y en casi todas las disciplinas, con una doble temporalidad de sobra reconocida. Por ello, también tendríamos que preguntarnos sobre ¿cuál era esa realidad inicial que el artista necesitaba trascender, reedificar, recordar? Y esa distancia entre la realidad inicial y el ejercicio posterior de su captura, es la que va a condicionar la aventura de la creación y de la rememoración.

Por ello, Conciencia y Realidad componen el par temático de esa captura que formula la creación y que demandan los ejercicios construidos en torno a la memoria. Si además de todo ello, admitimos con Trapiello que “todo escritor es la materia de su libro, y todo libro es la parte visible de una intimidad”, ¿qué podremos decir de aquellos libros que ya nacieron con esa pretensión en el centro mismo de su escritura: ser uno mismo el material del relato y erigirse en protagonista mayor? Afirmación, la de Trapiello, que vale tanto para ejercicios poéticos, como para los asuntos narrativos; tanto para los textos dramáticos, como para los prospectos muy personales de Diarios, Memorias, Dietarios y Carnets. Más aún, tendríamos que decir, que en estos casos últimos, la afirmación de Trapiello es tan evidente que puede silenciarse, por ser tan obvia y transparente.

Pues bien, en ese trabajo entre la ‘Conciencia’ y la ‘Realidad’, que son de hecho unas Memorias, dos facetas pretendo subrayar en estas líneas: las relacionadas con el ‘Espacio’ y con el ‘Tiempo’. Relaciones, con el ‘Espacio’ y con el ‘Tiempo’, que aceleradas, dan lugar a los llamados por Antonio Martínez Sarrión como ‘cohetes espacio-temporales’, que designan los asuntos y materias de largo aliento y de más largo calado formativo. Asuntos, como los expuestos en la página 279 del texto, para dar cuenta del valor de formación y del valor de permanencia de, entre otros asuntos y cuestiones, el cine, los tebeos, las revistas, los libros y la inefable radio.

Entre las pocas precisiones y dataciones temporales dispersas entre las páginas de ‘Infancia y corrupciones’, en prolongación con la percepción difusa y brumosa de la temporalidad infantil, hay dos marcas que, particularmente, retengo sobre todas las demás. Ese efecto del tiempo diluido más que recobrado, es inherente al ejercicio de la escritura que despliega Antonio Martínez Sarrión en su trabajo, donde hay una percepción sensible de la temporalidad cambiante ligada al medio en el que se respira. No es lo mismo la quietud rural y apacible de un atardecer en Munera o un crepúsculo otoñal en Pozoberueco; que el tráfago urbano, caliente y acelerado, descubierto por Sarrión en su primer viaje a Madrid. Por ello, la lectura de esas capturas del pasado contará con ritmos temporales diferenciados: sinuosos, prolongados, dilatados y durmientes los primeros; y sincopados, vibrátiles, eléctricos y vertiginosos los segundos. Más allá de esa diferencia en tonos y ritmos como los citados; el tiempo vivido y seleccionado en la escritura, discurre ante el lector como el movimiento casi invisible de una nube veraniega, quieta y algodonosa. Una sensación de quietud y de falso estatismo, que nos deja ver cómo se desenvuelve la escritura en fechas divagantes y de dudosa precisión temporal.

Agrupar ese tiempo deshilvanado y plano, ahormarlo para la escritura requiere unas técnicas narrativas precisas; de tal forma y manera que esos recuerdos, que se van activando desde el reflejo reflexivo de toda escritura, requieren unos hitos de referencia precisa. Hitos memorables que suelen funcionar, como los faros en la navegación anterior a los avances inteligentes del GPS y de los satélites, como luces turbias o brillantes, que nos orientan y nos permiten, desde su reconocimiento, establecer y otear el perfil de la silueta costera y de las hondonadas marinas. Hitos memorables de referencia pues, para no perder la andadura y no perderse en ella, y que funcionan también como los jalones camineros: nos orientan y nos delimitan la trazada de nuestra andadura.

Hitos de referencia, como fuentes de memoria, que la abastecen y nutren, para desde ellos desplegar la recuperación que demanda esa particular escritura movediza y cambiante. Como corresponde, por demás, a un ejercicio de memorializar la infancia y sus recodos de temporalidad intangible y de acontecimientos difusos y circulares. Tan circulares como los calendarios agrarios y su agregación concatenada de fiestas y festejos, que año tras año repiten su secuencia de llegada y de despedida.

Los hitos espaciales tenidos por tales, como explica el escritor en diversas páginas y secuencias, están referidos a pasajes ejemplares de su Albacete natal: el Pasaje Lodares, el Alto de la Villa, el Teatro Circo, La Feria o el Parque de Abelardo Sánchez, serían algunos de esos posibles mojones camineros. Otros emblemas de la rememoración estarían formados por cines abiertos como el Capitol y el Maricel; bares cerrados y cafeterías de Formica, que quedan en la memoria, como Salas, Sajonia y Rex; y, finalmente, el grupo de bibliotecas públicas frecuentadas y admiradas. Junto a esos enclaves, y con una nutrida nómina de acompañantes diversos, habría que unir los primeros lugares ajenos al centro formativo y familiares al tiempo: así Pozo Berrueco, Munera y Vara del Rey.

Lugares que tienen cometidos diversos en la génesis y formación del muchacho Sarrión en ciernes. Frente al carácter urbano, funcional y comercial de los primeros enclaves, habría que contraponer el cargamento de las segundas plazas, que rondan la memoria polvorienta y acalorada de los días azules y festivos. Si los primeros hitos espaciales aparecen revestidos de tonos y pigmentos grisáceos de la ferralla del óxido; los últimos cuentan con una coloración más viva y nítida, con matices más vibrantes, próximos a la fiesta y al juego. De igual forma que las capturas del callejero de Albacete y sus andanzas y recorridos, cuentan con una urdimbre narrativa que se contrapone al viento poético alado de los pueblos citados. Como queda claro en las líneas elegíacas de Munera. “Los viejos y nobles portones construidos con madera de sabina y con historiados llamadores de bronce, se agrietan y cuartean en los caserones blancos de cal y semiabandonados…”. Tono que enuncia lo que se extingue y marcha, de igual forma que lo hace, páginas después, con el recuerdo de Vara del Rey: “Abandonando para siempre el lugar, en el que no queda más rastro de mi familia que un incierto tresbolillo de tumbas y nichos en el cementerio”. Ese tono de fractura y de adiós, aparece de nuevo referido ahora al Alto de la Villa. Convertido ya, de manos del progreso conventual e higiénico de los años sesenta en “una gigantesca escombrera de polvo y cascotes”. En una extraña coincidencia melancólica de lugares contrapuestos.

La temporalidad diluida que se constata en buen número de las primeras páginas del recorrido memorialístico, va adensándose y tomando forma de escueto calendario quizás a partir de la página 190. Y es a partir de esta consideración temporal de los años cincuenta, donde se verifica tanto la apertura como el cierre cronológico de ‘Infancia y corrupciones’. De tal suerte que lo que empieza con la postulación falangista, justamente en 1951, va adquiriendo tonos de repetición sostenida, en distintos momentos y páginas. Así, y entre otras, la captura del profesor Renard, “Licenciado en letras y profesor encargado de una asignatura que pudo llamarse algo así como ‘Invitación a la cultura humanística’ o cosa similar, una mañana del otoño de 1955 le vimos ascender a la tarima demudado y tembloroso”, para dar cuenta de la muerte de Ortega y Gasset. Captura que funciona como pararrayos de la rememoración de esos años, que se saltean entre los instantes patrióticos de 1951 y los mementos piadosos de 1952, Congreso Eucarístico mediante, y que se irán cerrando a mitad de la década.

Ese será el mismo otoño en el que el joven Sarrión viaje a un Madrid con olor a berza y a anuncios luminosos estallantes, para percibir una extraña dualidad entre lo castizo y lo moderno nuevo; o para asistir a su madurez urbana. “Así recuerdo todos los paisajes de mi primer iniciación madrileña: la España eterna clerical, parasitaria, menestral y pordiosera, encolada a trancas y barrancas as los elementos y cifras más agresivamente visuales y chillones de la cultura yanqui, en todo su apogeo y que comenzaba a penetrar, de forma imparable, intramuros del recocido, autárquico, hosco y tizando solar ibérico”.

Viaje que, cerrando los estudios de bachillerato, supondrán de hecho la conclusión o el término de la infancia recuperada y la verificación de una nueva temporalidad discursiva. Temporalidad nueva, que salta a la página 324, tras el relato de la visión de la película ‘Muerte de un ciclista’, al advertirnos ya de la fractura citada al principio de estas líneas: “soy el que escribe y recuerda al escribir”. ¿Cuál era esa realidad inicial que el artista necesitaba trascender, reedificar, recordar? Por eso se desprende, que “En comparación con el momento en que escribo” el pasado, tal vez, fuera otro.

Un ‘Otoño en Madrid, hacia 1950’, como llamara Benet a su mirada sobre la misma ciudad que visita Sarrión salido del Bachillerato de su Albacete natal. ‘Otoño en Madrid, hacia 1950’, que ya sabemos sería, más bien, el del año 1955. Tan brumoso ese otoño como el humo abundante de determinada secuencia de ‘Muerte de un ciclista’. “Muchos años después un amigo me contaría que él y otro compadre, no pararon de fumar y echar humo fuera de encuadre y acuclillados bajo una de las mesas de lo que representaba un tablao flamenco”. Ese amigo que fumaba y echaba humo abundante y denso, bajo las mesas, sería años más tarde el responsable del texto central que relataba la ciudad que cambió la vida, las circunstancias y la memoria de Martínez Sarrión. El ‘Otoño en Madrid, hacia 1950’, aunque fuera ya el de 1955, daba cuenta de otro oficio y de otra mirada. Un oficio para vivir, y también, una mirada para vivir. Así “Durante todo aquel otoño miré y remiré fascinado las baterías de cocina, los tambores de detergente y las señoras estupendas con níveo y sucinto delantal que nos recomendaban los primero aparatos de televisión, las marcas de cigarrillos y licores, los paisajes invernales de las Rocosas, los otoños increíbles de Vermont…” Tan increíbles esos otoños de Vermont, como el influjo de la otoñada crecida madrileña, en que Martínez Sarrión comenzó a ser un ‘Moderno’, mirando el ‘Life’ y fumando cigarrillos mentolados con sabor a mar”.

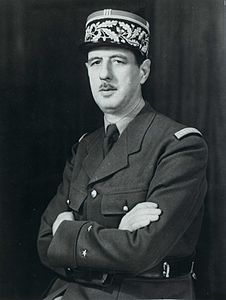

Lo cierto es que esta Constitución se diseñó de algún modo “a la medida” del general De Gaulle, pero ha evolucionado adaptándose a las circunstancias. No tiene declaración de derechos, pero ello no impide que estos estén reconocidos por el preámbulo (vigente a estos efectos) de 1946, y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es un buen ejemplo de que las constituciones, como las leyes, suelen ser más “listas” que quienes las hicieron, pudiendo “crecer” y desarrollarse para afrontar la mayoría de las situaciones que puedan surgir. En efecto, este texto se concibió para afrontar un problema determinado, pero posteriormente ha servido para resolver razonablemente bien muchas otras situaciones. Aunque ha habido, desde luego, varias reformas, y tampoco faltan algunas voces que hablan de una posible VI República, creo que la Constitución de 1958 goza de buena salud, ya que este texto, y su desarrollo posterior por el Consejo Constitucional, instauran un nuevo modelo de relación entre los poderes, pero heredan y enfatizan unos “valores republicanos” que están firmemente asentados en la sociedad y la cultura política francesas.

Lo cierto es que esta Constitución se diseñó de algún modo “a la medida” del general De Gaulle, pero ha evolucionado adaptándose a las circunstancias. No tiene declaración de derechos, pero ello no impide que estos estén reconocidos por el preámbulo (vigente a estos efectos) de 1946, y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es un buen ejemplo de que las constituciones, como las leyes, suelen ser más “listas” que quienes las hicieron, pudiendo “crecer” y desarrollarse para afrontar la mayoría de las situaciones que puedan surgir. En efecto, este texto se concibió para afrontar un problema determinado, pero posteriormente ha servido para resolver razonablemente bien muchas otras situaciones. Aunque ha habido, desde luego, varias reformas, y tampoco faltan algunas voces que hablan de una posible VI República, creo que la Constitución de 1958 goza de buena salud, ya que este texto, y su desarrollo posterior por el Consejo Constitucional, instauran un nuevo modelo de relación entre los poderes, pero heredan y enfatizan unos “valores republicanos” que están firmemente asentados en la sociedad y la cultura política francesas.